Entretien avec le photographe Harold Chapman, témoin de la Beat Generation

“17. Write in recollection and amazement for yourself.”

“Écrivez en souvenir et stupéfaction de vous-même.”

Jack Kerouac (1922-1969).

Deux photographes ont particulièrement documenté la grande période de la Beat Generation à la fin des années 1950 : le poète Allen Ginsberg (1926-1997) et le photographe Harold Chapman (né en 1927).

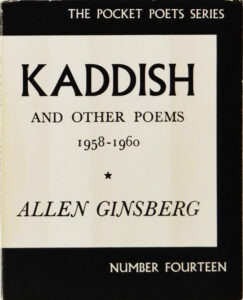

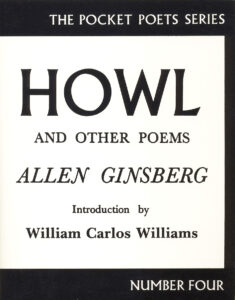

L’auteur de Howl and Other Poems, qu’en 1956 publie chez City Lights Books Lawrence Ferlinghetti (né en 1919), ne se séparait jamais de son appareil photo. Ses clichés – pris à New York, Paris, Tanger et jusqu’en Inde – sont bien connus, se présentant généralement dans la forme qu’il leur donna sur le tard, à savoir celle de nouveaux tirages qu’à partir des années 1980 il légenda avec soin, à même le papier, de son écriture si caractéristique : ainsi a-t-il fait de ces images, juste retour des choses, une œuvre de poète.

Les photos de Harold Chapman sont moins connues : le jeune photographe anglais (âgé d’à peine trente ans alors) a pourtant largement contribué à sauver de la grisaille et de l’oubli l’un des lieux emblématiques de la Beat Generation – “The Beat Hotel”, à Paris, dans le Quartier Latin.

.

Le “Beat Hotel”

Ainsi l’établissement fut-il désigné dès 1958 par l’écrivaine Verta Kali Smart dans un article de l’éphémère magazine Left Bank This Month, “Inside The Beat Hotel”, qu’illustraient des photos de… Harold Chapman. Mais à vrai dire cette pension fort modeste (eau chaude trois jours par semaine et une seule baignoire dans tout l’hôtel), sise au numéro 9 de la rue Gît-le-Cœur, n’avait pas de nom précis. Le poète et peintre Harold Norse – lui-même résident du “Beat Hotel” comme Vera Kali Smart – l’avait prédit dans un article paru dans le City Lights Journal qu’éditait également Lawrence Ferlinghetti dans sa librairie de San Francisco : “Cet hôtel minable sera un jour étudié par les historiens d’art.”

Harold Chapman y débarque à la fin de l’année 1956. Qui peut alors avoir conscience de l’importance du lieu et du moment ? Le Beat Hotel constitue assurément cependant l’étape ultime de la construction mythique de la Beat Generation : Ginsberg revient en 1957 de Tanger où, rendant visite à son ami William Burroughs (1914-1997), il avait pris ses distances pendant que se déroulait aux États-Unis le procès pour obscénité intenté contre Ferlinghetti pour avoir édité Howl, entre autres écrits incriminés.

Harold Chapman y débarque à la fin de l’année 1956. Qui peut alors avoir conscience de l’importance du lieu et du moment ? Le Beat Hotel constitue assurément cependant l’étape ultime de la construction mythique de la Beat Generation : Ginsberg revient en 1957 de Tanger où, rendant visite à son ami William Burroughs (1914-1997), il avait pris ses distances pendant que se déroulait aux États-Unis le procès pour obscénité intenté contre Ferlinghetti pour avoir édité Howl, entre autres écrits incriminés.

Dans son errance d’alors il échoue à Paris où il entreprend d’écrire rue Gît-le-Coeur son autre opus majeur, Kaddish, litanie dédiée à sa mère qui vient de mourir. Kerouac est de passage également alors que On the Road, enfin publié, lui apporte la reconnaissance dont il ne se remettra jamais.

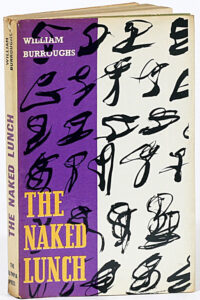

Burroughs, de retour de Tanger lui aussi où s’est écrit Naked Lunch, achève d’assembler son livre, comme précédemment sous la houlette de Ginsberg : Le Festin Nu paraît à l’été 1959 et donne après Howl et Sur la route son dernier chef-d’œuvre absolu à la Beat Generation.

Burroughs, de retour de Tanger lui aussi où s’est écrit Naked Lunch, achève d’assembler son livre, comme précédemment sous la houlette de Ginsberg : Le Festin Nu paraît à l’été 1959 et donne après Howl et Sur la route son dernier chef-d’œuvre absolu à la Beat Generation.

Le Beat Hotel abritera à cette époque bien d’autres expériences : c’est là que Gregory Corso (1930-2001) écrit Bomb, et Burroughs encore La Machine molle – premier tome de la trilogie Nova Express fondée sur la méthode du cut-up. Méthode que Brion Gysin (1916-1986) vient de mettre au point chambre 32, tout comme un peu plus tard alors qu’il occupe la chambre 25 il imagine et réalise sa Dreamachine en compagnie du jeune mathématicien Ian Sommerville (1940-1976).

.

Le livre “The Beat Hotel “, de Harold Chapman, a paru en 1984 chez Gris banal, éditeur. La photo de la couverture présente Burroughs dans la chambre 15 du Beat Hotel

Le livre “The Beat Hotel “, de Harold Chapman, a paru en 1984 chez Gris banal, éditeur. La photo de la couverture présente Burroughs dans la chambre 15 du Beat Hotel

avec, fixés au mur, les casiers-classeurs où il entreposait ses cut-up.

La mémoire d’une époque

Il fallait avoir soi-même l’intelligence d’un authentique artiste pour accorder son regard à ce lieu et à ce moment que constitua le Beat Hotel dans l’histoire d’un mouvement en plein devenir : avec ce qu’il fallait d’humilité et d’acuité, Harold Chapman a tiré de chambre en chambre dans cet hôtel où les portes restaient ouvertes le portrait d’une génération d’artistes venus mener la vie de bohème à Paris.

Se disant guidé par le seul hasard, alors que chacune de ses photos en est un instant décisif, il a fixé à travers son objectif la mémoire d’une époque dont les protagonistes sans doute savaient déjà qu’elle était condamnée à brève échéance. Il photographie six ans durant tous les pensionnaires de Mme Rachou – célèbres, pas encore célèbres, anonymes – jusqu’à la fin du Beat Hotel en fait, qu’elle revend à l’occasion de son départ en retraite en janvier 1963. Une retraite bien méritée si l’on considère que cette veuve alerte avait commencé à travailler assez tôt pour avoir côtoyé comme jeune serveuse dans une auberge les peintres Claude Monet et Camille Pissaro…

Les nouveaux propriétaires recouvrent de papier à fleurs les peintures murales et dotent les chambres du confort moderne (c’est actuellement un quatre étoiles). Exit le Beat Hotel – jusqu’à la publication en 1984 par François Lagarde (Gris banal éditeur) du livre The Beat Hotel présentant les principales photos de Chapman légendées par Claire Parry et précédées d’avant-propos de Brion Gysin et de William Burroughs – on y reviendra bientôt.

.

Le temps des expositions

Deux grandes expositions auront été consacrées cette année au monde de la contre-culture des années 1950 et 1960 : la première célébrait à la Philharmonie de Paris le Velvet Underground, à l’occasion du 50e anniversaire de l’enregistrement de leur premier album (on se reportera avec profit au catalogue New York Extravaganza paru aux éditions La Découverte) ; la seconde a livré au Centre Pompidou une vision rétrospective de la Beat Generation.

Deux grandes expositions auront été consacrées cette année au monde de la contre-culture des années 1950 et 1960 : la première célébrait à la Philharmonie de Paris le Velvet Underground, à l’occasion du 50e anniversaire de l’enregistrement de leur premier album (on se reportera avec profit au catalogue New York Extravaganza paru aux éditions La Découverte) ; la seconde a livré au Centre Pompidou une vision rétrospective de la Beat Generation.

Le choix fait à Beaubourg d’entrer dans l’univers de nos poètes voyageurs par les lieux qu’ils fréquentèrent – New York, Mexique, Tanger, Paris… – pouvait en soi être intéressant, s’agissant d’un mouvement littéraire et artistique par essence nomade, mais il suscite vite la perplexité.

Commençons par le meilleur cependant : qui nierait l’émotion éprouvée à parcourir les 36 mètres du rouleau tapuscrit de Sur la route ? Tapuscrit quasi intégral, à peine rogné : Lucien Carr, membre du groupe originel des Beats, avait un chien qui aurait, selon la légende, rongé les cinquante centimètres manquants.

Même émotion pour la première page du tapuscrit de Howl, avec sa phrase inaugurale où le mot mystical est raturé pour laisser place à hysterical : “I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked…” (“J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés hystériques nus…”).

Pour le reste, malheureusement, les commissaires de l’exposition ont préféré cultiver l’entre soi : absence de mise en perspective, chronologie brouillée, défaut d’explications… Un peu de pédagogie aurait suffi pourtant à faire de cette exposition extraordinairement riche autre chose qu’une spectaculaire occasion ratée de transmettre ce que nous dit encore à soixante ans de distance cette bande de bricoleurs tragiques et joyeux à la fois qui ont largement contribué à l’émergence de la contre-culture.

Une approche contextualisée et quelques précieuses précisions nous éclaireraient sur Claude Pélieu et Ed Sanders, sur Françoise Janicot et John Giorno, sur Neal Cassady (Dean Moriarty dans Sur la route) en chauffeur de bus pour le compte des Merrypranksters (JoyeuxQuoi ?). Sur ces musiciens de jazz pas même identifiés dans les cartels des photos : Charlie Parker, Miles Davis – or, comment approcher le style de Kerouac en méconnaissant l’influence du be bop sur sa scansion poétique ?

Une présentation thématique aurait mis bien mieux en évidence la subversion créatrice de la Beat Generation : drogues, jazz, sexe, racisme et violence se mêlent durant sa brève histoire. Si l’on considère par exemple les attitudes borderline de Burroughs dans son rapport aux armes et à la sexualité, la Beat Generation est bien à la fois l’affaire de mauvais garçons comme de jeunes bourgeois drop out fascinés par la pègre et la marge, tout autant que par William Blake et Arthur Rimbaud.

À l’exception de Bob Dylan, ami d’Allen Ginsberg, la postérité rock du mouvement est ici passée sous silence (les noms de groupes comme Steely Dan ou Soft Machine renvoient pourtant explicitement à l’univers de Burroughs ; des titres comme “Sartori in Tangier”, “Neal and Jack and me” ou “The Howler” figurent dans l’album Beat de King Crimson ; etc.).

.

Les prémices de la world music

On s’attardera enfin sur les circonstances dans lesquelles l’un des artistes Beats s’est trouvé au départ d’un phénomène qui va faire florès avant son dévoiement total et rapide : la world music. Brion Gysin découvre en 1950 les musiciens du village de Joujouka dans le nord du Maroc (ou Zahjouka, ou encore Jajouka, selon les retranscriptions). Et ce grâce à l’écrivain et compositeur Paul Bowles (1910-1999) qui l’a conduit cette année-là au Festival de Sidi Kacem où se produit la formation (on peut entendre dans l’exposition les enregistrements de musiques traditionnelles que Paul Bowles effectua à travers le Maroc dans ces années-là).

Gysin ouvre à Tanger un restaurant, Les Mille et Une, dont le cuisinier (et bientôt l’associé) n’est autre que le peintre Mohamed Hamri (1932-2000), le personnage de “Hamid” dans le roman de Gysin The Process (1969 ; Désert dévorant, Flammarion, 1975) – autre grand livre de la Beat Generation. C’est alors l’oncle de “Hamid” qui préside aux destinées du groupe que Gysin engage pour jouer dans son restaurant. Ainsi, durant l’été 1967 – le summer of love – les deux amis font-ils connaître The Master Musicians of Joujouka à un certain “Brahim Jones”, ainsi qu’on le dénommera là-bas.

Gysin ouvre à Tanger un restaurant, Les Mille et Une, dont le cuisinier (et bientôt l’associé) n’est autre que le peintre Mohamed Hamri (1932-2000), le personnage de “Hamid” dans le roman de Gysin The Process (1969 ; Désert dévorant, Flammarion, 1975) – autre grand livre de la Beat Generation. C’est alors l’oncle de “Hamid” qui préside aux destinées du groupe que Gysin engage pour jouer dans son restaurant. Ainsi, durant l’été 1967 – le summer of love – les deux amis font-ils connaître The Master Musicians of Joujouka à un certain “Brahim Jones”, ainsi qu’on le dénommera là-bas.

Et c’est Mohamed Hamri encore qui logiquement dessinera la pochette de Brian Jones presents the Pipes of Pan at Joujouka (Rolling Stones Records / Atco, 1971) qu’enregistre lui-même Brian Jones lors de sa dernière visite à Joujouka le 29 juillet 1968.

George Chkiantz, ingénieur du son aux studios Olympic de Londres, le seconde pour l’enregistrement, mais c’est seul que le guitariste du “Greatest Rock’n’Roll Band In The World” achève la production de l’album – quelques jours avant sa mort le 3 juillet 1969. En forme d’hommage, Gysin désignera à son tour The Master Musicians of Joujouka comme “the Oldest Rock’n’Roll Band In The World” – Jones ayant été sans le savoir, à la façon de George Harrison popularisant à la même époque la musique de Ravi Shankar, aux prémices de la world music.

.Les Beats, le jazz et le rock

L’exposition New York Extravaganza sur le Velvet Underground mettait fort justement en exergue le rôle fondamental à l’époque d’une personnalité comme celle d’Allen Ginsberg (c’est le poème “America” qui accueillait le visiteur en images comme en son), ou comme celles de LeRoi Jones et James Baldwin.

Il y a d’indéniables correspondances entre le scandale qui suit la publication de Howl et le surgissement esthétique que constitue dix ans plus tard l’album The Velvet Underground & Nico (on notera que la couverture originale de cet album dit “à la banane”, simplement signée “Andy Warhol”, ne mentionnait pas même le nom du groupe).

Il y a d’indéniables correspondances entre le scandale qui suit la publication de Howl et le surgissement esthétique que constitue dix ans plus tard l’album The Velvet Underground & Nico (on notera que la couverture originale de cet album dit “à la banane”, simplement signée “Andy Warhol”, ne mentionnait pas même le nom du groupe).

Les Beats, rappelons-le, d’abord fans de jazz, ne rateront pas le tournant du rock. Ainsi croise-t-on déjà rue Gît-le-Coeur au hasard des photos de Harold Chapman les silhouettes du poète et compositeur Angus MacLise et du plasticien, éditeur et futur cinéaste Piero Heliczer (dont les films Dirt, Satisfaction et Venus in Furs, tous trois de 1965, réuniront Warhol, Edie Sedgwick, Gerard Malanga, La Monte Young, le Velvet Underground en devenir dont MacLise est alors encore le batteur, etc. ).

Retour au Beat Hotel pour un moment de conversation avec Harold Chapman.

.

Entretien avec Harold Chapman

Qu’est-ce qui vous a amené en France à cette époque ?

Je travaillais de nuit sept jours sur sept à Londres dans un café de Soho, j’entendais les gens que je servais là-bas à longueur de journée parler de Paris, et combien c’était merveilleux, etc. : “Ah, ces temps-ci, c’est vraiment the place to be…” Alors j’ai décidé d’aller y jeter un coup d’œil, j’ai fait quelques économies et me voilà parti à Paris avec l’idée d’y chercher une chambre bon marché.

Comment avez-vous connu le Beat Hotel ? Par le peintre Patrick Shelley, je crois ?

J’étais à Paris, bien déprimé, lorsque j’ai entendu parler de la librairie “Le Mistral” qu’on disait intéressante – c’était Rive gauche, rue de la Bûcherie, alors j’y suis allé pour voir de quoi ça avait l’air. À peine arrivé, j’ai été abordé par Patrick Shelley, un peintre anglais, qui m’a demandé ce que je faisais : je lui ai répondu que je photographiais Paris pour un projet de livre – My Paris – et une exposition évidemment. Patrick était un ami de Gregory Corso qui avait rédigé la publicité pour sa dernière et récente exposition. “Si ça te dit, je te présente à Gregory…” C’est ainsi que j’ai découvert le Beat Hotel, mais c’était loin encore d’être une légende, juste un hôtel pour fauchés.

.

Combien de temps y avez-vous vécu ?

J’ai emménagé à l’hôtel en 1956 un peu avant Noël et j’y ai toujours gardé une chambre jusqu’à sa fermeture en 1963. J’ai énormément voyagé à travers l’Europe à cette époque pour divers projets photo et je pouvais revenir puis repartir de l’hôtel à ma guise. Je ne m’y trouvais pas tout le temps, mais c’était mon official residence – mon adresse permanente.

.

Y avait-il une “hiérarchie” entre les quarante-deux chambres ? Lesquelles avez-vous occupées ?

J’ai navigué dans tout l’hôtel de chambre en chambre aussitôt que l’une plus confortable que les autres se libérait. Je n’ai pas le souvenir de toutes celles que j’ai occupées mais finalement j’ai été ravi d’avoir la chambre 41 qui était habituellement celle de Corso, parce qu’elle était tout en haut, avec une fenêtre qui avait une vue très intéressante sur Paris. Plus tard, cependant, je suis redescendu et la chambre a été attribuée à “Kaja” – l’écrivaine, poète et peintre Kay Johnson.

[Ndlr. – Kay Johnson, poétesse américaine surtout connue pour son recueil de poèmes Human Songs publié en 1964 chez City Lights Books. Quittant Paris pour le sud de l’Angleterre Kay Johnson se lie à Daevid Allen alors sur le point de fonder le groupe Soft Machine ; elle réside ensuite à San Francisco dans le quartier de Haight Ashbury où va éclore le mouvement hippie ; puis part en Grèce pour vivre à Hydra où elle fréquente Marianne et Leonard Cohen ; emprisonnée à Athènes et torturée par la junte des colonels, rapatriée en urgence aux États-Unis, elle enseigna un temps la poésie à la Nouvelle-Orléans ; on perd sa trace – elle est désormais sans domicile fixe – au début des années 1990 ; l’un des destins tragiques de la Beat Generation, dont les femmes sont généralement les grandes oubliées.]

.

Brion Gysin l’appelait « The No Name Hotel » : quand Verta Kali Smart l’a-t-elle rebaptisé ? Pensez-vous qu’on avait déjà conscience que s’y épanouissait le versant français de la Beat Generation ?

C’est Gregory Corso qui a trouvé le nom de “Beat Hotel”. Il avait la conviction que les Beats avaient envahi un hôtel à Paris qui était le leur en quelque sorte. Ce qui n’était pas le cas, il y avait de nombreux Français, Anglais, Allemands, Espagnols, Grecs, Suédois, Danois, Suisses, même des Jamaïcains – et d’autres Américains, qui n’étaient pas beat. Quoi qu’il en soit, c’était une communauté internationale d’artistes, écrivains, musiciens, cinéastes et créateurs de tout poil.

Une fille avait même transformé sa chambre en salle de montage pour des films de série B dont on lui passait commande. Ce qui montre que c’était une sorte de collectif international où tout le monde se donnait des coups de main. Mais tous ces gens allaient et venaient – la communauté que nous formions était en perpétuel mouvement.

Pour rebondir sur votre terme de “versant”, c’était certainement une sorte de bassin où tout convergeait. La plupart des gens qui ont vécu là sont devenus célèbres par la suite. Mais je me dois de souligner qu’on y trouvait aussi des gens exerçant des professions tout à fait ordinaires – tous excentriques par nature, certes. Beaucoup de belles histoires et de légendes ont été colportées sur le Beat Hotel. Verta Kali Smart a été la première à mentionner dans une publication le nom The Beat Hotel… C’était dans ce qui fut l’unique numéro d’un magazine appelé Left Bank This Month.

.

Personne n’a dû photographier alors autant que vous le couple que formaient Allen Ginsberg et Peter Orlovsky. Même chose pour Gregory Corso que vous accompagnez place de Furstenberg ou sur les quais, pour des photos rarement aussi bucoliques : étaient-ils déjà connus à l’époque où ils séjournent au Beat Hotel ?

Tous les Beats avaient déjà une vraie notoriété en Amérique et, dans pas mal d’autres pays auprès des gens qui s’intéressaient à la littérature. En 1957, Ginsberg et Orlovsky sont arrivés à Paris. J’ai fait leur connaissance via Patrick Shelley. Nous sommes devenus copains et un jour pendant une promenade dans Paris où Ginsberg me montrait les endroits intéressants dans les rues où avaient vécu poètes et autres, nous sommes parvenus à Saint-Germain-des-Prés et d’un coup Allen m’a dit “Prends une photo de nous dos à dos sur ce banc”, j’ai pris ce cliché vite fait qui est devenu une image emblématique.

Gregory Corso, lui, travaillait à un livre qui n’a jamais été publié, Church. Il m’a montré un cliché de lui marchant derrière un couple de moines qu’il considérait comme un chef- d’œuvre dans le genre et alors il m’a demandé si je voulais bien qu’on fasse un tour ensemble et que je le photographie marchant derrière des bonnes sœurs, des moines, des prêtres, ou quoi que ce soit, et c’est comme ça que je l’ai photographié avec cette religieuse place de Furstenberg alors qu’il me montrait ce très joli petit square de la Rive Gauche – je me suis juste débrouillé pour saisir la chose sur le vif.

.

On peut présumer que Ginsberg est venu à Paris « fuir » le scandale de “Howl”. Qu’en pensez-vous ?

Il ne m’a rien dit sur l’écriture ni sur la publication de Howl, rien non plus sur le procès qui s’en est suivi. À ce moment-là je ne connaissais pas ce livre, j’en ai acheté un exemplaire plus tard et j’ai été vraiment impressionné par certains passages. Ginsberg n’a jamais fait allusion devant moi, ni devant personne d’autre alors, au procès de Howl. J’en ai eu connaissance uniquement en entendant d’autres personnes en parler et alors seulement j’en ai conclu qu’on était parvenu à un moment-clé de l’histoire où l’on pouvait enfin écrire en s’affranchissant de la censure.

.

Burroughs également jouissait d’une notoriété pas facile à vivre dans son propre pays (ndlr : suite à la publication de “Junkie”, sous le pseudonyme – certes transparent – de “William Lee”, il est le premier des Beats à prendre le chemin de Tanger, en 1954, avec l’idée d’y trouver de l’aide auprès de Paul et Jane Bowles le temps de son séjour). Était-il souvent présent au Beat Hotel ?

Oui, Burroughs était souvent à l’hôtel, il vivait à l’époque à Londres d’où il venait souvent en visite à Paris. Un matin il était au café alors que j’arrivais juste en stop d’Angleterre : il avait un exemplaire de Junkie sur la table, et il en parlait avec plusieurs jeunes gens passionnés qui l’écoutaient avidement. J’ai tenté le coup et m’agenouillant j’ai commencé à prendre quelques photos de lui. Malheureusement le cliché du livre posé sur la table me manquait encore alors que ce moment touchait à sa fin, jusqu’à ce que – pour conclure – Burroughs, se montre tout à coup irrité d’être photographié et en disant “ça suffit !”, l’emporte prestement avant que j’aie pu saisir ma chance. [Ndlr. – Rappelons que Junkie est alors publié sous pseudonyme et que cette photo aurait permis à coup sûr l’identification de son auteur.]

.

Parmi toutes ces personnalités, y a-t-il eu quelqu’un dont vous vous soyez senti plus proche – et pour quelles raisons ?

Mme Rachou a été la seule personne dont j’étais vraiment proche, elle était tout le temps là et comme une mère veillait sur nous tous. Une mère très stricte, je dirais. Je n’étais proche de personne d’autre, il faut dire que c’était un turnover sans fin, avec beaucoup de gens qui ne faisaient que passer… Et puis moi je passais le plus clair de mon temps à flâner avec mon appareil dans les rues de Paris, ce qui était à mes yeux la chose la plus importante à faire.

.

Et Patrick Shelley (c’est lui, disiez-vous, qui vous a fait connaître l’hôtel) ?

Patrick me donnait sans cesse des conseils sur tout, dont certains d’ailleurs excellents. Malheureusement la plupart d’entre eux ne me paraissaient d’aucune utilité et ça le mettait souvent en colère. Il essayait tout le temps de m’apprendre comment gagner de l’argent ! Il avait très bon cœur, quoi qu’il en soit.

.

Allen Ginsberg et Peter Orlovsky, Brion Gysin, William Burroughs, Gregory Corso, Harold Norse, Ian Sommerville, Robin Page, Lee Forest…, ils sont tous passés devant votre objectif…

Tous ces gens ont leur part dans un énorme mythe dont je ne peux strictement rien dire parce que mon esprit a été influencé par toute la publicité, les articles, les livres, etc., tous se contredisant les uns les autres. Aussi, à l’âge que j’ai maintenant c’est tout ce que je peux en dire. Tous ils ont contribué, chacun à sa manière, à créer leurs propres mythes, idées et fantasmes là-dessus – après tout, c’est bien ce dont il est question dans l’art, n’est-ce pas ?

.

Vous disiez qu’il y avait quand même bien d’autres résidents dans cet hôtel…

Des douzaines d’autres gens sont passés là, qui n’étaient certainement pas des Beats et ne s’y intéressaient nullement, mais ce sont des gens qui ont compté par leur travail dans la société – des psychiatres, des docteurs, des scientifiques, des réalisateurs, des cameramen, etc.

Harold Norse avait la conviction qu’un jour le Beat Hotel serait un objet de recherche, que des étudiants y consacreraient leur thèse. Un exemple : un jeune chercheur m’a interrogé sur la lumière blafarde dans l’hôtel et sur l’influence qu’elle avait eue sur les artistes qui vivaient là. Une autre a fait sa thèse sur les femmes du Beat Hotel, et un autre encore a prétendu que ça a été l’endroit où toutes les modes actuelles ont été créées.

.

Quelles étaient alors vos ressources ?

Je tirais mes ressources de travaux temporaires dans la rénovation et la décoration d‘appartements. Il y avait des jobs partout à tout moment : j’ai été “extra” pour des prestations qui duraient à peine une heure mais qui étaient bien payées et on profitait de l’excellente nourriture qui restait après le départ des invités. Je nettoyais les tables dans les auberges de jeunesse en échange d’un repas. Je faisais des portraits de gens singuliers, des photos de commande et toutes les choses qui vont de pair avec, comme on dit en France, “le petit travail” (en français dans le texte).

.

Êtes-vous resté en France après la revente et la rénovation de l’hôtel ?

Oui, je suis resté à Paris après la fermeture [et même, un temps, dans l’hôtel déserté jusqu’à ce que les travaux commencent, ndlr], mais nulle part de manière permanente. Je me déplaçais pour séjourner dans de petits hôtels très bon marché. Quand j’ai été payé pour faire un livre d’illustrations chez Flammarion, Patrick Shelley m’a persuadé d’acheter une ruine dans le Sud de la France, qui avait besoin d’une grosse restauration. J’en ai fait la majeure partie tout seul, mais j’ai loué les services d’artisans du cru pour faire les travaux difficiles que je n’aurais pu mener à bien sans savoir comment faire.

.

Avez-vous gardé des relations avec certains des artistes et résidents présents au Beat Hotel entre 1956 et 1963 ?

Avec Cyclops Lester, Thomas Neurath, Peter Golding – c’est tout.

[Ndlr. – Chargé alors de la diffusion de ce journal édité à Paris, Lester aurait pu être le patron du personnage de Patricia qui, sous les traits de Jean Seberg, vend à pleine voix le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées (À bout de souffle, 1960) ; Thomas Neurath prendra la suite de ses parents Eva et Walter Neurath à la tête des éditions Thames & Hudson qu’ils avaient fondées ; ayant fait fortune comme concepteur de nouvelles lignes de jeans, mais resté le musicien qu’il était déjà, Peter Golding s’est vu attribuer par Fashion Weekly le titre de “Eric Clapton du denim.”]

.

Savez-vous si Kerouac est passé à Paris à cette époque ?

En effet, Kerouac est venu une fois à Paris mais il n’est pas certain qu’il ait jamais séjourné à l’hôtel. Il a passé la majeure partie de son temps à traîner dans les bars où il se mêlait aux gens du coin. Mais le mythe courait déjà qu’il y avait passé une nuit, dans la chambre 41 à l’époque où elle était occupée par Gregory Corso. Mais je ne crois pas que cela ait été le cas en réalité – c’est juste une petite licence poétique, je pense !

.

Brion Gysin avec la “Dreamachine”, Ginsberg écrivant “Kaddish”, Burroughs mettant au point la méthode du cut-up avec Gysin et achevant “Naked Lunch”, tous se sont afffirmés durant cette période : avez-vous été témoin d’une quelconque manière de leur création ? Est-ce qu’ils en parlaient ?

Tous parlaient en toute occasion de ce qu’ils étaient en train de faire, le mettant volontiers en avant, vous disant comment ils procédaient, et ainsi de suite. Tout le temps. Moi compris… j’ennuyais les gens de manière déraisonnable, leur disant de monter et de jeter un coup d’œil sur mes photos – et deux ou trois heures après ils s’en allaient, horrifiés d’avoir subi un cours magistral sur des trucs qui ne les intéressaient pas du tout. Mais je me comportais comme tout le monde là-bas et je suppose que ça a dû arriver à d’autres.

Cela dit j’éprouvais un réel intérêt à savoir comment fonctionnait la Dreamachine, comment ils fabriquaient leurs cut-ups, je me suis moi-même essayé à tout ça, ne serait-ce qu’un temps. Cependant, mon principal centre d’intérêt consistait à devenir un photographe de terrain – en allant à la dérive dans les rues. C’est bien ce que je suis devenu, et c’est ce que je suis encore même si, vieux et fatigué maintenant, j’arrive seulement à marcher quelques heures, puis à trier les peut-être deux ou trois cents clichés que j’ai pris, jusqu’à en retenir une vingtaine, condamnant le reste à flotter pour l’éternité dans les interstices de l’espace intergalactique, ou comme il vous plaira de l’appeler !

.

Pourriez-vous nous raconter, pour finir, le meilleur (ou le pire) souvenir que vous a laissé votre long séjour au Beat Hotel ?

Le meilleur et le pire souvenir à la fois que j’ai gardé du Beat Hotel est celui de Mme Rachou me faisant la conversation tôt le matin alors que je prenais mon café au comptoir : si quelqu’un entrait, elle pouvait le voir à travers la vitre de la porte du café, au-delà du corridor. Son œil allait à une fenêtre à travers la porte ouverte de sa propre pièce d’où elle avait une autre vue sur le perron ou sur les personnes qui étaient entrées, au bas de l’escalier. Et alors elle pouvait surgir, criant, hurlant de sa voix haut perchée : “Qu’est-ce que vous faites ici ? Sortez de mon hôtel !” Inévitablement, la personne à qui elle s’adressait ainsi restait là, comme pétrifiée… “Mais comment savez-vous que cette personne est prête à faire du mal ? – Il a la démarche d’un coupable”, répondait Mme Rachou. Voilà pour le mauvais souvenir.

En voici un bon maintenant. Un jour, toujours au petit matin et tout en buvant mon café au zinc, je bavardais encore avec Mme Rachou. Qui donc alors se pointe à l’hôtel, sinon M. Hug, le trompettiste de l’orchestre du Moulin Rouge – et le voilà qui monte dans sa chambre avec une très jolie fille. Dès qu’elle les a vus, Mme Rachou s’est fendue d’un sourire resplendissant et elle a surveillé le tableau de contrôle électrique. La lumière s’est éclairée sous le numéro du studio de répétition de Monsieur Hug, Mme Rachou souriait de plus en plus, et puis très vite ça s’est éteint. Elle a levé les bras au ciel, puis serrant ses mains sur sa poitrine a regardé le plafond… “Oh, ce que c’est que d’être jeune !”

Heureux souvenirs. C’est ainsi que marchait l’hôtel. Elle connaissait tout le monde, était au courant de tout, prévenait tous leurs besoins… Oh… happy days.

Propos recueillis et traduits de l’anglais par Robert Briatte

• L’épigraphe de Jack Kerouac qui ouvre cet article est tirée de “Belief & Technique For Modern Prose : List of Essentials”. Dans les années 1950, en réponse à Allen Ginsberg qui lui demandait de décrire son style si personnel, Kerouac dressa la liste des trente principes qui constituent Croyance & Technique pour la Prose moderne.

• “… nos yeux las cherchant encore, cherchant toujours, cherchant ardemment à extraire de la vie ce quelque chose qui, tandis qu’on l’attend encore, a déjà disparu – a passé sans qu’on le voie, en un soupir, en un éclair – en même temps que la jeunesse, que la force, que le romanesque des illusions.” Joseph Conrad, “Youth” (“Jeunesse”).

• Les photos d’Harold Chapman sur le site Topfoto.

• Un film sur le Beat Hotel avec Harold Chapman : The Beat Hotel. Allen Ginsberg, William Burroughs and the American Beat scene in Paris.

.

• Voir également la biographie de Paul Bowles par Robert Briatte (Plon,1989), dont est reproduite ici la couverture de l’édition japonaise.

En ligne sur Gallica.