"Frantz", de François Ozon

Le film de François Ozon constitue une réussite éclatante. Par rapport à d’autres de ses films, celui-ci paraît plus abordable, moins facilement transgressif, tout en conservant plusieurs qualités essentielles de ce cinéaste : la précision des sentiments, une exaltation de la passion qui tend parfois au lyrisme, un récit retors que le spectateur ne parvient pas à devancer, une critique des conventions et des normes sociales.

La particularité de ce film réside dans la contextualisation politique : en situant Frantz dans la période qui suit immédiatement la fin de la Première Guerre mondiale, Ozon peint non seulement un monde qui doit faire le deuil de ses enfants injustement massacrés mais aussi la persistance des ressentiments, du côté allemand comme du côté français.

La finesse du film est de déplacer constamment son propos sans jamais négliger les différentes dimensions qu’il traverse. L’approche pédagogique et didactique est riche, mais la difficulté serait d’isoler chacune de ces dimensions (politique, émotionnelle, formelle) sans faire comprendre comment Ozon passe de l’une à l’autre, ni quelle en est la nécessité.

.

La Première Guerre mondiale

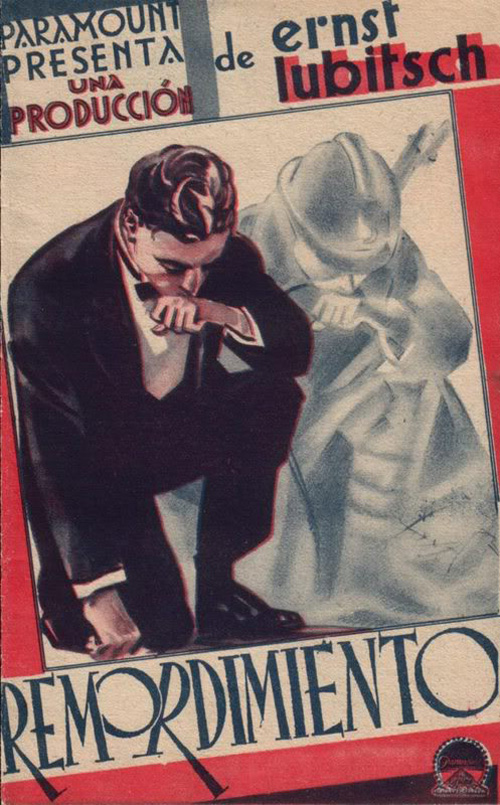

Ozon ne cherche pas à faire un documentaire. Le film n’est jamais un document historique. Pourtant, ce n’est pas un prétexte : le choix de la période, certes dicté par le film de Lubitsch, Broken Lullaby, dont Frantz est une réécriture – mais qu’Ozon a conservé sans faire de transposition –, s’explique aussi par les résonances contemporaines. Le cinéaste engage une réflexion sur les différences et les rapprochements entre nations, à l’heure où la construction européenne paraît en berne et où les nationalismes et l’égoïsme des pays semblent l’emporter sur le pacifisme et sur des mouvements d’associations entre peuples.

On peut s’interroger sur ce qui reste de la Première Guerre mondiale dans la mémoire des représentations (l’horreur des tranchées, la guerre comme un abattoir humain) mais aussi sur l’actualité de certaines séquences et sur la symétrie des situations. Ce que ressent Adrien en Allemagne n’est pas différent de ce que ressent Anna en France.

Deux séquences sont importantes : la prise à partie d’Adrien par l’amoureux éconduit d’Anna et surtout la scène du café parisien où l’on entonne la Marseillaise. Les moyens cinématographiques sont proches : respect du point de vue du personnage, position de spectateur à laquelle le spectateur du film peut s’identifier, montée dramatique de la séquence fondée sur l’amplification (des gestes comme des sons), absence de commentaire explicite qui oblige le spectateur à poser sa propre moralité.

Le but alors serait de faire réfléchir les élèves au symbolisme de l’hymne national et à ce qu’il représente dans le film (un chant de guerre, de destruction, une négation de l’Autre).

.

Les langues

Frantz est très audacieux dans l’emploi des langues nationales, le français et l’allemand. Les deux personnages principaux, Adrien et Anna, parlent indifféremment les deux langues, et cette maîtrise est le signe d’un respect envers une autre culture. La langue devient aussi un ressort dramatique, parce que les personnages sont obligés de traduire les paroles de l’autre, et parfois utilisent ce rôle pour mentir ou transformer la réalité.

Par la langue, le cinéaste oblige le spectateur à réfléchir à la façon dont il accepte l’étranger, mais aussi dont il accepte sa propre culture. Il joue aussi sur la dimension érotique de l’accent : les mots sont subtilement transformés et la difficulté de prononciation rend la personne qui énonce les mots plus attachante, plus belle aussi.

Ainsi, le jeu sur la langue n’est pas seulement une façon de nous amener à mieux comprendre cette altérité sur laquelle on bute : ce n’est pas qu’une dimension intellectuelle. Ozon y ajoute une dimension sensible, sensorielle qui rend le tressage entre le français et l’allemand essentiel.

.

La force de la réécriture

Le film peut être découvert également dans un cadre historique. Il réécrit le film de Lubitsch, qui a été réalisé en 1932, en pleine montée du nazisme, et qui retranscrit immédiatement les états d’âme et les confusions des survivants de la guerre. Il est intéressant de montrer comment le film de Lubitsch cherche à être en phase avec son époque et comment il dénonce avec ironie une guerre qui vient tout juste de se terminer et qui vit encore dans les esprits de tous.

Dans ce cadre, les changements occasionnés par le geste de réécriture sont essentiels : Ozon change le point de vue principal, du coup il modifie totalement la moralité du film. Ce qui était une quête et une demande de pardon devient un mystère ; ce qui était un acte de guerre se pare chez Ozon d’un secret d’amitié, et peut-être même parfois d’amour (on se demande si Adrien et Frantz n’ont pas vécu une liaison homosexuelle).

Ozon développe et invente beaucoup plus de non-dits, et les inscrit dans le film par des moyens cinématographiques (le plus flagrant d’entre eux reste le faux flash back en début de film, où Adrien invente son propre Frantz). Surtout, il modifie radicalement le point de vue par lequel il raconte cette histoire. En s’appuyant sur le regard d’Anna, il se permet de raconter la naissance d’une histoire d’amour scandaleuse entre un Français et une Allemande, la quête d’un secret, mais surtout les ravages intérieurs de la passion, qui incite à la mort et au mensonge.

La peinture de l’âme d’Anna est magnifique : en quelques plans, Ozon nous fait partager son désespoir, sans pathos inutile. La scène du suicide est très belle, et peut permettre aux élèves de réfléchir aux motivations d’un personnage, à son romantisme ou à sa quête d’absolu, à ce qui permet de dramatiser un récit, mais aussi à ce qui peut permettre à un être de se rattacher en dépit de tout à l’envie de vivre. Elle se rattache à une tradition picturale (les Ophélia) et cinématographique (Murnau, notamment), qu’on peut convoquer facilement en cours de littérature.

.

Les images de Frantz

Le film tient facilement dans l’évolution de la représentation de Frantz. Selon la personne qui parle, il n’est pas du tout présenté de la même façon. Lorsque Adrien parle de lui, le corps de Frantz est beaucoup plus érotisé. La première apparition du fantôme se fait au miroir, et Ozon insiste ici sur la figure gémellaire que représente Frantz pour Adrien. Ce n’est pas seulement un frère étranger, c’est aussi un autre soi-même, une part de son humanité qu’il a tuée et qui revient sans doute pour le culpabiliser, mais de façon très douce.

Cette dimension liée au face-à-face revient lors de la séquence des tranchées : Adrien tue un être aussi perdu et démuni que lui. En revanche, quand Adrien veille sur le corps abattu de Frantz, c’est un autre aspect d’Adrien qui est illustré : celui sans doute d’une pulsion homosexuelle qui court dans le film, sans qu’elle ne soit trop alourdie. La position des corps, les gestes de l’étreinte évoquent ici un deuil amoureux. Ce rapprochement n’est pas scandaleux : Ozon pousse le spectateur à imaginer ce qui pourrait représenter un scandale pour une famille conservatrice et provinciale.

Il fait aussi d’Adrien un personnage taraudé par un secret inavouable, qui le torture ; la piste homosexuelle est une façon de psychologiser ce personnage. En revanche, pour Anna, lorsqu’elle retrouve le fantôme de Frantz pour une scène onirique, celui-ci a le visage défiguré, déchiqueté par les horreurs de la guerre. Sa vision est plus concrète, plus terrible et moins érotique aussi. Frantz est beaucoup plus désincarné dans les rêveries d’Adrien que dans celles d’Anna.

.

Le rôle de la peinture et du tableau de Manet

Le film est irrigué par des références artistiques : la musique évidemment, comme en témoignent des scènes de duo et de trio ; son aspect est ambivalent, à la fois promesse d’une harmonie promise par l’art et déception de cette promesse, paravent absolument inefficace pour se protéger de la violence du monde.

Le rapport à la peinture est tout aussi ambigu et riche. Il est surtout axé autour du tableau de Manet, Le Suicidé. Là encore, le travail peut être multiple. Il peut partir de Manet et des scandales qu’il a pu symboliser par ses sujets et par les modes de représentation qu’il a choisis. À partir de là, on peut interroger la façon dont Ozon nous montre ce tableau à trois reprises.

La première fois, nous voyons Adrien et Frantz le regarder sans qu’on le voie : nous imaginons alors un tableau tendre, amoureux, qui correspond au pèlerinage ou au bonheur que la peinture est censée représenter à ce moment du film.

La seconde fois, nous le découvrons par les yeux d’Anna, comme une révélation macabre, morbide, qui dément les relations qu’Adrien a décrites. C’est la part noire d’Adrien que le tableau exprime, sa tentation d’en finir avec la vie, le spectre du suicide qui rôde dans tout le film. La peinture devient la visualisation d’un mal-être intérieur et donne profondeur, horreur et beauté froide à cet acte irrévocable.

Enfin, lorsque le tableau réapparaît une dernière fois à la toute fin du film, cette représentation du désespoir devient une partie intime du personnage, un secret, tout autant qu’une vocation de l’art qui doit se confronter aux pulsions et à la mort et qui ainsi nous rappelle sans cesse les tourments de notre humanité.

Jean-Marie Samocki

.

• Voir sur ce site l’analyse de “Frantz”, de François Ozon, par Anne-Marie Baron.

• Voir également le dossier de « l’École des lettres » consacré à la Première Guerre mondiale : 14-18. Écrire la guerre.