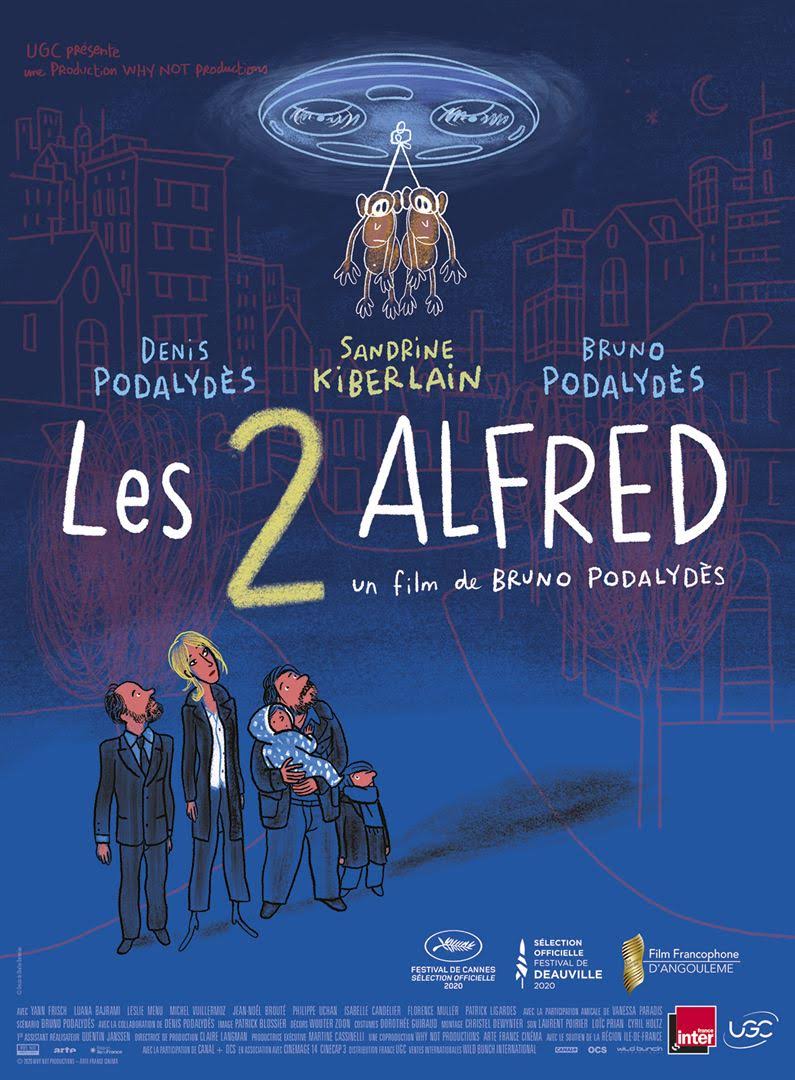

« Les 2 Alfred », de Bruno Podalydès

COMÉDIE DOUCE-AMÈRE. Les 2 Alfred de Bruno Podalydès offre une formidable satire du monde hyper-connecté d’aujourd’hui, qui est déjà celui orwellien de demain… Car, comme chez Tati, le héros podalydésien a l’intuition que quelque chose lui file entre les doigts.

Les comédies sociales de Bruno Podalydès nous ramènent invariablement à l’enfance. Le vif esprit qui les anime est celui d’un homme qui n’en a jamais oublié les joies et les jeudis, les défis et les jeux tournés vers l’imaginaire buissonnier.

Comme l’enfant-explorateur de rêves qu’il a été, le cinéaste continue film après film de s’émerveiller du monde qui l’entoure et d’en questionner l’ordre et les désordres. Celui-ci a conservé le goût de s’amuser, d’inventer des histoires et de bricoler des univers en carton-pâte, révélateur de la vanité des hommes. Ses œuvres sont, comme ses petites constructions d’autrefois, faites de bric et de broc, astucieuses, touchantes, fragiles, inattendues tant dans l’élaboration des personnages, parfois fantasques, que des histoires, souvent burlesques jusqu’à l’absurde (Bancs publics (Versailles Rive-Droite), 2009 ; Adieu Berthe – l’enterrement de Mémé, 2012).

Leur côté artisanal leur assure un charme un peu potache et leur univers visuel se nourrit des récits lus jadis (Le Mystère de la chambre jaune, 2003 ; Bécassine, 2019).

Les écrans du monde

Son frère cadet Denis (de la Comédie-Française), complice et déjà acteur de son jeune théâtre, est aujourd’hui de toutes ses réalisations dans lesquelles il incarne un doux rêveur, une sorte de marin d’eau douce, plus prompt à voguer sur des flots d’illusions qu’à ramer dans l’amer du réel (Liberté-Oléron, 2001). Naïf mais opiniâtre, le personnage sait les efforts à consentir pour s’insérer, trouver la clé des mystères du monde moderne qui lui font des misères. Il n’est cependant ni un inadapté ni un récalcitrant, mais la brutalité avec laquelle la réalité s’impose à lui entre en conflit avec sa sensibilité, son sens esthétique, pratique et sentimental de l’existence. Comme chez Tati, le héros podalydésien a l’intuition que quelque chose lui file entre les doigts, que les objets envahissent son quotidien et qu’ils polluent son rapport aux autres. La laideur comme la vitesse, symptômes du présent soumis à la dictature du profit, le heurtent et l’oppressent.

Il ne s’agit pas pour autant de fuir son époque, mais de la réinventer, de l’envisager autrement. En somme de lui imposer son regard et de la plier à sa mesure, à son rythme propre. Dans Comme un avion (2015), Michel (le protagoniste, joué pour la première fois par Bruno Podalydès lui-même) entreprend un long périple en canoë au fil de l’eau et des rencontres pour retrouver sa Pénélope. Dans Dieu seul me voit (1998), Albert (Denis P.) aborde tour à tour trois femmes comme la promesse d’une île habitée par sa bonne fée. Le réenchantement du monde par les Podalydès consiste surtout à lui redonner du sens et à renouer les liens avec autrui. Ce monde, de moins en moins lisible, est coupable de faire écran (de téléphones, d’ordinateurs, de tablettes, etc.) entre les êtres et de leur faire passer des vessies pour des lanternes – l’innovation pour du progrès.

Stimulante satire

Bienvenue, donc, dans la « Start-up Nation »… Les 2 Alfred nous offre une formidable satire du monde hyper-connecté d’aujourd’hui, qui est déjà celui orwellien de demain… Alexandre (D. Podalydès), quinquagénaire sans travail et sans (sa) femme, mais avec (les deux) enfants (du couple), décroche un emploi dans une start-up, « The Box », bâtie sur le modèle friendly des jeunes boîtes de la Silicon Valley. Ici, pas de cloison, ni de bureau attitré, on travaille où l’on veut dans le vaste open space, équipé d’une table de ping-pong, d’un trampoline et de transats couleurs pastel, mis à la disposition des «collaborateurs».

À l’embauche, chacun est invité à fixer lui-même son salaire en fonction de « ce qu’il pense pouvoir apporter à l’entreprise » dont le dogme tapisse les murs comme un cri d’horreur : « No Child ». Autre condition : être joignable « H24 », prêt à « débriefer » à tout moment. Pour l’heure, et avant de retrouver Séverine (Sandrine Kiberlain), sa cheffe qui ne se déplace qu’en voiture autonome, Alexandre doit encore faire « sa » rentrée scolaire. Comprendre, emmener ses deux enfants, en ce tout début d’année, à l’école maternelle. Là même où il fait la connaissance du bien-nommé Arcimboldo (B. Podalydès), un auto-entrepreneur touche-à-tout, à la fois chauffeur de VTC, revendeur d’objets divers sur e-bay, doublure pour manifestants prudents (ça évite de prendre des coups) et récupérateur de drones, jonchant désormais les trottoirs, qu’il recharge comme les « juicers » les trottinettes électriques… Sur les conseils de celui-ci, qui devient comme un frère pour lui, Alexandre va alors tenter de se faire une place dans le monde libéral de la «cool entreprise», soumis au diktat (inversement proportionnel aux lénifiantes apparences) des objectifs de rentabilité.

Corps et esprit dissous

À mi-chemin de l’enfance et de l’âge adulte, Alexandre vit le drame de la charnière, de l’entre-deux cruellement accru par l’âge. Cinquantenaire et vieux chômeur, il n’est plus tout à fait en couple (sa femme sous-marinière est absente pour cause de mission de longue durée), ni plus tout à fait dans le coup de la société innovante de la communication. Tout ou presque lui échappe, à commencer par le jargon en usage chez «The Box» : un baragouin managérial, mélange de franglais, de barbarismes techniques et de tics de langage « de ouf », recyclés du parler des jeunes, donnant au groupe social ici représenté (les CSP+, une classe moyennement aisée) le sentiment de ne pas vieillir, et de se complaire dans une interminable adolescence vaguement américanisée.

Ici, on se retrouve « asap » en « conf’call » ; on « débriefe » autour d’une galette des « Kings » ; on « reforwarde un mail » pour « faire suivre un message ». Après la « pause déj’ » (« bon ap’ »), on repasse en « mode travail » avant de se retrouver pour « échanger » sur la « short list » des « process » retenus hier en « committee meeting ». Les montres sont évidemment connectées, les portables bourrés d’« applis »…

Tout n’est, bien sûr, pas que gadgets, mais la surenchère d’objets high-tech et le vocabulaire afférent, pratiqué à l’envi, cachent mal le mal-être des individus s’abritant derrière une innovation galopante dont ils se font les ardents promoteurs. Tous affichent un appétit technologique destiné à masquer l’angoisse du vide qui les ronge, le manque de chaleur et de sincérité qui les éloigne. L’esprit critique se dissout dans la répétition du même, dans la standardisation des goûts et des comportements. Physiquement, le corps disparaît même de l’espace social : la voiture de Séverine n’a plus de chauffeur ; Eymeric (excellent Yann Frisch, star de la « magie nouvelle »), le jeune patron de la boite, est absorbé par un écran-robot, sorte de double technologique (existant également en version miniaturisée) qui le représente matériellement lors de ses visio-conférences ; aucun des collègues d’Alexandre, tous falots, n’a de réelle présence à l’écran. Même les enfants d’Alexandre ne sont que des silhouettes dans l’espace de jeu, à l’image de sa femme (militaire de carrière) qui n’apparaît que brièvement à la toute fin du film.

L’immersion tardive de l’épouse dans la fiction est, avec Séverine (qui, au fond, supporte bien mal le corset de la société de compétition), l’occasion pour le cinéaste de déconstruire le mythe contemporain de la cheffe de choc. Une lecture plus freudienne du cinéma « tintino-rouletabillesque » des Podalydès invite, par ailleurs, à voir ces deux personnages féminins, auxquelles il faut encore ajouter celui de la femme d’affaires (formidable numéro d’Isabelle Candelier), comme la figure redoutée de la marâtre castratrice, renvoyant Alexandre et Arcimboldo à leur pseudo-célibat respectif autant qu’à leurs petits jeux asexués qui leur servent parfois de séduction.

Infantilisation

La satire politique dénonce non seulement la soumission des êtres à l’ordre des mots (maux) de l’entreprise, mais elle stigmatise aussi et surtout la roublardise d’un système de « management » destiné à infantiliser les esprits pour les manipuler en douceur. Les locaux idoines de « The Box » (solide travail du chef-décorateur Wouter Zoon) semblent avoir été pensés par les studios Pixar, concepteurs des Toy Story (1995-2019) et autre Soul (2020). Non loin du trampoline et de la table de ping-pong servant de plan de travail, trône un gros distributeur de bonbons. Carambars et sucettes à volonté… Ne manque que le baby-foot. Certains espaces-bureaux ressemblent à des cabanes d’enfants et les téléphones portables émettent des bruits de « bisous » quand ils sont frottés l’un contre l’autre afin de télécharger instantanément des coordonnées. Ailleurs, la montre « intelligente » d’Arcimboldo parle avec une voix enfantine.

Aymeric, le « boss » de « The Box », prétend interdire les enfants dans la vie de ses «collaborateurs» pour préserver celle de son entreprise, mais le jeune homme les traite comme tels. Le petit tyran fonde son autorité sur l’humiliation, le sentiment de culpabilité et la crainte puérile d’être pris en faute. Chacun cache les indices ou objets pouvant trahir sa parentalité. Car, bien sûr, Alexandre n’est pas le seul dans l’entreprise à être père. Poussés par la peur d’être disqualifiés, les uns et les autres renoncent à leur identité propre et s’aliènent la condescendance paternaliste d’Aymeric. L’interdit de l’enfant produit une sorte de refoulé du manque, qui les maintient dans une forme d’oppression infantilisante, un jeu de dupes d’autant plus mortifère qu’il les dépossède de leur humanité. La déshumanisation aux goûts acidulées est ici sournoisement à l’œuvre. Le néo-libéralisme, fût-il d’apparence ludique, exerce la même violence qu’ailleurs sur les individus qui travaillent pour lui. Son système de services – ubérisé – fait d’eux des esclaves dont l’emblème pourrait être l’étique livreur à vélo, au bord de l’évanouissement après la violence de l’effort consenti pour honorer une course chez Alexandre.

En évacuant les enfants de la vie de ses employés, Aymeric les fait revenir dans leur esprit, et les pousse avec ses méthodes de « management » faussement horizontales à lui obéir avec une docilité toute enfantine. Et même quand, sous l’impulsion de Suzie, la propre fille de Séverine, ils finissent par mener une fronde contre Aymeric, celle-ci passe par le jouet préféré de leur enfant brandi comme l’objet d’une dignité retrouvée, mais derrière lequel disparaît également leur singularité, leur capacité à n’exister que par et pour eux-mêmes.

On le voit bien, dans le monde hyper-connecté, et finalement schizophrène des 2 Alfred (titre en référence au double doudou des gamins d’Alexandre, deux singes soudés l’un à l’autre comme les frères Podalydès à l’écran), les adultes sont coupés d’eux-mêmes, de leur réalité et du monde qui les entoure. Plutôt que d’en être le jouet (comme la voiture autonome de Séverine qui prend définitivement le pouvoir en choisissant de se garer où et quand elle veut), Bruno Podalydès appelle à le « réinitialiser », à le recycler et à s’en jouer (en transformant par exemple les drones en pigeons-voyageurs). Le plan final, clin d’œil à l’enfance du cinéma des Temps modernes de Charles Chaplin (1936), invite à le détourner sans se renier, sans dévier de sa propre route.

Philippe Leclercq