« The Fighter », de David O. Russel – « Boxing Gym », de Frederick Wiseman

Pourquoi la boxe a-t-elle tant de succès sur les écrans?

Pourquoi la boxe a-t-elle tant de succès sur les écrans?

D’abord sans doute parce que c’est l’image même du dépassement de soi dans l’effort physique, idéal du sport en général.

Puis parce que ce sport-là, emblématique du struggle for life, a une dimension sociale, permettant une réussite rapide et spectaculaire selon le rêve américain.

Enfin sans doute parce qu’il renvoie à la pulsion la plus primitive de l’homme : se battre contre un adversaire au péril de sa vie devant des spectateurs tout aussi compulsivement alléchés par l’appât du sang.

L’image du boxeur au cinéma

Charlie Chaplin a été le premier à le comprendre, lui qui montre dans Les Lumières de la ville et dans Charlot boxeur le combat du vagabond qui trouve sa revanche dans la lutte, moins par la force que par l’intelligence. Dès lors un véritable genre est né, illustré par les plus grands cinéastes, de Raoul Walsh (Gentleman Jim) à Clint Eastwood (Million Dollar Baby), en passant bien sûr par le Raging Bull de Martin Scorsese.

Centré sur un héros positif, plutôt jeune professionnel ordinaire que grand champion, il raconte généralement son ascension et l’alternance de ses combats, victoires, défaites, blessures sanglantes.

Deux films abordent et détournent le genre cette semaine, Boxing gym, de Frederick Wiseman en le traitant par le documentaire, The Fighter, de David O. Russel, hommage appuyé à Raging Bull, en centrant l’intrigue moins sur la boxe que sur la vie d’une étrange famille et la rivalité de deux frères.

.

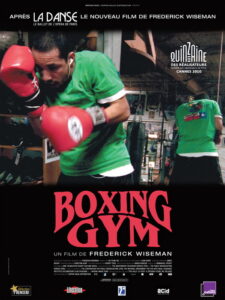

« Boxing Gym », de Frederick Wiseman

Boxing Gym, de Frederick Wiseman s’intègre dans le tableau critique des États-Unis que le cinéaste a entrepris depuis ses débuts. Après l’école, l’hôpital, la justice, l’aide sociale, il s’est intéressé à l’univers de la danse dans son film de 2009 sur le ballet de l’opéra de Paris avant d’aborder la boxe. Itinéraire inverse de celui de Darren Aronofsky – d’ailleurs producteur exécutif de The Fighter –, passant, au moyen de la fiction, du catch dans The Wrestler à la danse dans Black Swan. Chorégraphie précise exigée dans les deux cas.

Wiseman plante sa caméra dans la salle d’entraînement de Richard Lord, à Austin, Texas, salle ouverte à tous – professionnels, amateurs et boxeurs du dimanche. Avec un grand respect des êtres et des règles de fonctionnement du club, il enregistre, sans intervenir le moins du monde les inscriptions, les exigences du directeur, les exercices, le punching-ball, les combats.

Beaucoup plus court que ses films habituels, celui-ci n’est pas narratif pour autant et son montage évite soigneusement toute implication émotionnelle au profit de tel ou tel boxeur, suggérant seulement, par leur commune rage combative, que ce sport offre aux plus démunis un exutoire à leur rancœur à l’égard de la société, une occasion de mimer leur combat perdu contre elle, tout en tentant d’échapper, par la dépense physique, aux problèmes d’une vie quotidienne détériorée par la crise.

« The Fighter », de David O. Russel

Il vaut mieux aimer la boxe pour voir le film de Wiseman, mais c’est moins nécessaire pour apprécier The Fighter, inspiré par l’histoire vraie de Micky Ward, ce boxeur qui a terrassé le grand Arturo Gatti en 2002-2003. Car l’intrigue du film est moins centrée sur la boxe que sur la famille de deux demi-frères boxeurs, le bon, Micky et le mauvais, Dicky, que leur mère domine et utilise sans scrupules. Micky joue les faire-valoir à la fois sur le ring – où il assure la victoire de champions aimés du public – et dans la vie, où il subit l’emprise de cette mère redoutable et de ce frère préféré d’elle qui est son entraîneur, mais a sombré dans la drogue après un unique triomphe, sans doute rêvé.

La dépendance à l’autorité maternelle

Dicky compte sur son cadet à la fois pour gagner de l’argent et vivre ses succès par procuration. L’ellipse que fait David O. Russel des affrontements mythiques de Ward et de Gatti prouve que son sujet n’est pas la carrière d’un champion et que le combat essentiel de Micky n’est pas celui qu’il mène sur le ring, mais son combat beaucoup plus dur contre ce clan dirigé par une mère despotique, qui est de surcroît son agent.

Entourée de la horde de ses sept filles, encore plus terrifiantes qu’elle, cette mère-maquerelle, crainte de ses fils plus que tout, signe des contrats bancals qui sacrifient le plus jeune aux intérêts à court terme au lieu de lui assurer un entraînement décent le préparant à de vrais combats.

Mais ce qui fait échapper le film au manichéisme et le rend vraiment intéressant c’est, envers et contre tout, la dépendance de ce fils – comme celle de Dicky à la drogue – à l’autorité maternelle et fraternelle. Chaque fois que Micky est sur le point de devenir adulte et de s’en affranchir grâce à sa petite amie, à son autre entraîneur et à son père, il est repris par ce lien familial plus fort que toute raison. Comme si sa faiblesse faisait sa force et si son obéissance passive à l’aîné lui assurait plus la victoire que la raisonnable stratégie des gens sensés qui l’entourent.

Une apologie paradoxale de la famille

L’amour étouffant, contraignant et castrateur du clan qui compte sur lui pour réussir s’avère le plus fort et le plus efficace. Du coup le film, qui avait commencé comme une incitation à la libération, se transforme en apologie paradoxale de cette curieuse famille, rempart et meilleure ressource possible du champion en devenir. L’intérêt de l’intrigue, on le voit, est moins social – le clan incarnant un prolétariat opprimé donc oppresseur – qu’humain et presque archétypal. Car la force irrésistible de la famille, qui absorbe l’individu, le téléguide et l’exploite, en est le vrai sujet, digne de Coppola ou d’Abel Ferrara comme de la tragédie grecque ou shakespearienne.

Le vieux procédé du film dans le film est ici rafraîchi par son redoublement. Car Dicky est la vedette dérisoire de deux films, celui que tourne HBO pour faire de lui l’image de la dépendance au crack en Amérique et le film-cadre qui relate les combats de son frère et la part qu’il y a prise. Le plan de ce dernier documentaire, qui ouvre et clôt The Fighter, nous fait en effet comprendre que chacun des deux frères est retourné à son addiction, la drogue pour l’un, la protection familiale pour l’autre.

Une distribution qui fait la force du film

Autant que son caractère mythique et sa construction fondée sur la symétrie, la distribution fait la force du film de David O. Russel. Mark Wahlberg, qui, originaire de Lowell, Massashussetts, comme ces personnages, a voulu et produit le film, incarne un Micky effacé et velléitaire à souhait, prêt à se laisser guider aveuglément par son grand frère.

Celui-ci, interprété par un Christian Bale époustouflant, qui a largement mérité son Oscar du second rôle masculin, manipule tout le monde, crâne, grimace, cède à ses instincts les plus bas, mais s’avère quand même motivé par un véritable amour pour ce frère qui est sa chose, sa création. Melissa Leo, Oscar du second rôle féminin, s’impose littéralement en mégère tyrannique et matriarche d’une tribu qu’elle mène à la baguette. Tandis qu’Amy Adams incarne avec charme et talent la jeune fille normale, aimante, la seule chance qu’a Micky de sortir de cette prison familiale, relayée pour Dicky par la prison véritable.

Sous ses airs de comédie grinçante aux personnages caricaturaux, The Fighter s’avère, on le voit, d’une richesse et d’une profondeur incontestables, non pas comme énième film sur la boxe, mais comme fresque humaine d’intérêt universel.

Anne-Marie Baron

C’est très intéressant. Cette critique prouve que le film sur la boxe marque un net approfondissement par rapport à la façon beaucoup plus simple de traiter ce thème dans le cinéma d’après-guerre, par exemple chez Mark Robson (Champion) ou Robert Wise (The Set up).

Analyse claire et pertinente dont l’objectivité semble être à l’écoute et au service des artistes: pas de préconçu, une ouverture sur la compréhension de l’oeuvre et ses arrière-plans; pour finir, ce que tout journaliste devrait faire…

Belle critique qui vous donne l’envie d’aller voir ces films.