Mort de l’écrivain tchèque Milan Kundera, à l’âge de 94 ans

Par Norbert Czarny, critique littéraire

Il n’est pas aisé d’écrire un livre sur Milan Kundera. On sait l’allergie du romancier à tout ce qui est biographie, à tout ce qui peut donner lieu à des révélations. Il a le goût du secret, mais surtout la discrétion et la pudeur d’un artiste qui a choisi de mettre son œuvre en lumière, et non lui-même. Il a choisi de « démolir la maison de sa vie » pour bâtir « la maison de son roman ».

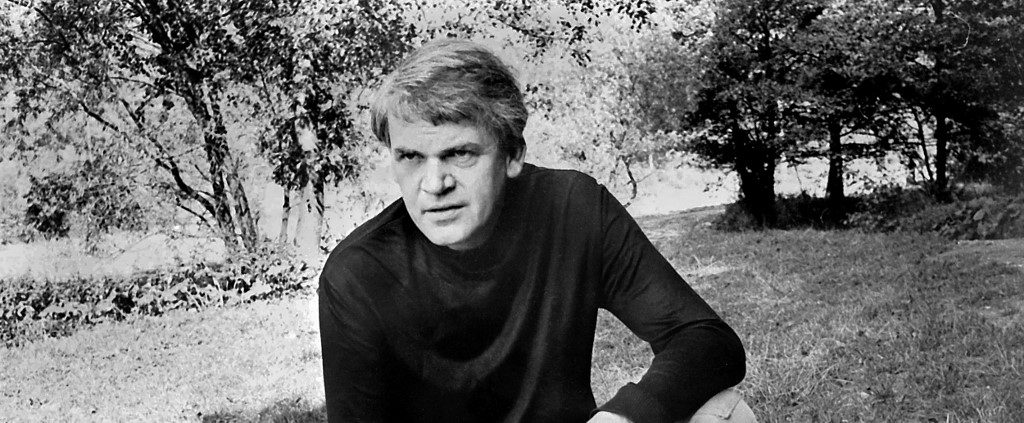

Il ne paraît plus en public depuis les années quatre-vingt, après le succès mondial de L’Insoutenable légèreté de l’être. Alors, déjà, il refusait les photographies, ne voulait pas que son visage remplace ses textes. Ces réserves soulignées, il faut saluer le travail de Florence Noiville. La journaliste, critique (Le Monde) et écrivaine, a réussi à présenter l’œuvre, à établir les liens entre les personnages des romans et l’auteur si secret, sans trop livrer qui puisse déplaire à Kundera et à Vera, son épouse.

Mystérieuse et insondable absence

Vera est en effet l’une des personnes remerciées à la fin du livre parce qu’elle est d’abord une amie. Elle sait également poser les limites, se garder de trop en dire, et surtout partager avec Florence Noiville le peu qui est dicible. Surtout dans le contexte du moment. Elle révèle très vite dans quel état se trouve le grand romancier : malade, il a perdu la mémoire. « Sa présence aujourd’hui : une mystérieuse et insondable absence. » Ce qu’il craignait au début des années 2000, cette aphasie qui avait atteint son père dans les dernières années de sa vie, c’est à son tour de la vivre, et avec, la perte de mémoire. Le sous-titre choisi en est l’écho, puisque cette phrase, « Écrire, quelle drôle d’idée ! »est sienne. On aimerait la mettre sur le compte de l’ironie, de son goût pour les plaisanteries, on voudrait que ce soit une antiphrase, mais c’est le signe d’une mémoire disparue.

Et pour qui a été un étudiant de Milan Kundera à l’EHESS, entre 1983 et 1986, c’est un crève-cœur, un vrai chagrin. Sa prodigieuse maîtrise de la littérature, du roman en particulier, son art de bâtir un cours et de le présenter en faisait le meilleur des professeurs. Il faut ajouter au savoir la générosité, l’humour, l’attention à ses étudiants, même s’il refusait de diriger des travaux.

Le livre de Florence Noiville est d’abord celui d’une amie. Elle et Martin, son mari, « le garçon de Jablonec » comme le surnomme l’écrivain, sont des proches des Kundera, et certaines anecdotes en témoignent. Des photos aussi, qui s’ajoutent au texte. Quelques photos prêtées par Vera montrent Kundera en Tchécoslovaquie, où il est né, en 1929, puis à en France où, exilé en 1975, il s’est d’abord installé à Rennes, enseignant la littérature comparée à l’université. Puis il a rejoint Paris. Des lettres photocopiées, des illustrations de couverture dessinées par le romancier complète l’ouvrage. Aujourd’hui, en folio, la plupart des couvertures sont des dessins semblables à celui qui figure sur la couverture. Comme un cadeau.

La douce lueur du comique

Le livre est constitué de fragments datés. On passe de 1929 à 2022 en revenant sur 1948 ou les années 1930, en passant de 1991 à 1968, bref, en retrouvant les moments d’une vie commencée à Brno, poursuivie à Prague, et qui touche à sa fin, à Paris. Ces sauts dans le temps ont du sens car ils ressemblent aux portraits que dessine Kundera : les yeux se promènent, les bras semblent des tentacules de poulpe. Au fond, ils sont l’image d’une identité multiple, mouvante. Une identité dont les contours excèdent le biographique, tels que des moralisateurs de toutes sortes le pensent et qu’une phrase tirée des Testaments trahis résume : « Il saura qu’un homme n’est celui pour qui il se prend, que ce malentendu est général, élémentaire, et qu’il projette sur les gens […] la douce lueur du comique ».

Le fragment est un procédé typique de l’écrivain. Il l’utilise aussi bien dans ses romans que dans ses essais. Disons pour simplifier que c’est à la fois une unité de sens, et une ouverture vers les autres fragments ou paragraphes qui lui feront écho. L’associer à la littérature des Lumières qu’il aime tant, qu’il a célébrée dans Jacques et son maitre ou dans La

Lenteur, relecture de Point de lendemain de Vivant Denon, est une façon de le comprendre. Pas la seule.

Vers la fin de son livre, Florence Noiville cite le carnet de notes qu’elle avait prises au moment d’écrire, et s’il faut puiser dans sa liste, autant commencer par ce qui marque l’enfance, l’âge adulte et toute l’œuvre de Kundera, la musique. Son père, Ludvik Kundera, était musicien et compositeur. La famille vivait à Brno, ville natale d’un célèbre compositeur, Janacek. Ludvik a été l’ami du musicien, l’a soutenu quand solitude et incompréhension isolaient encore l’auteur de La Petite Renarde rusée. Le jeune Milan apprend à jouer du piano, et il compose à l’âge de quatorze ans. Alfred Brendel dira de lui qu’il est un des meilleurs pour déchiffrer une partition. S’il délaisse le piano, le futur romancier ne l’abandonne pas vraiment. Et, surtout, il se sert de son savoir musical pour composer ses romans. Il n’est qu’à lire L’Art du roman, et notamment les entretiens avec Christian Salmon, pour comprendre que la musique n’est pas qu’une métaphore. « Ma première idée est toujours rythmique. Mes romans, je les entends », dit-il un jour à son interlocutrice.

Un anti-lyrique

Mais la musique de Janacek prend une autre dimension pour lui. La fin de La Petite Renarde rusée a surpris, en son temps, par son caractère joueur. C’est une chute malicieuse, une sorte de pied de nez, à l’opposé d’un romantisme jusque-là très répandu. Kundera est un anti-lyrique : « L’attitude anti-lyrique, c’est la méfiance face à ses propres sentiments et face à ceux des autres ». Et s’il fallait illustrer le lyrisme, voire le « poète lyrique », on choisirait Jaromil, héros de La Vie est ailleurs : « Celui qui offre à l’univers son autoportrait, avec la volonté que son visage, saisi sur l’écran de ses vers soit aimé et adoré.» Tout Kundera se résume dans cette vision : refus du narcissisme, refus du pathos ou du sentimentalisme, du langage comme effusion.

Quant à l’anti-lyrisme, il irrigue l’œuvre qui lui tient à cœur, celle de l’Europe centrale telle que l’incarne sa « pléiade » : Broch, Musil, Kafka, Gombrowicz et Hasek. Kundera a beaucoup lu le grand poète tchèque Nezval, contemporain d’Aragon et d’Éluard. Il a lu et traduit Apollinaire. Il s’est toujours senti proche des surréalistes et, dans ses années françaises, il a fréquenté Césaire, Édouard Glissant et les peintres des Antilles comme Wilfredo Lam.

En musique, il commente Stravinski, Bartok, Schoenberg. Et il aime par-dessus tout les grands romanciers européens que sont Rabelais, Cervantès, Sterne ou Diderot. Flaubert bien sûr. Tous ces maîtres, Kundera les présente et les commente dans des essais comme L’Art du roman, Les Testaments trahis, Le Rideau ou Une Rencontre. Des livres d’une clarté rare, qui devraient figurer dans toutes les bibliothèques d’étudiants et d’amateurs de littérature.

Les auteurs de la pléiade personnelle de Milan Kundera ont quatre traits communs : « Ils édifient leur œuvre dans un univers en pleine déréliction. 2. Ils ne s’en laissent conter sur rien. 3. La dérision est leur arme. 4. Ils veulent être résolument modernes. », énumère l’autrice Florence Noiville. Tous ont vécu les années 1930, voire la Seconde Guerre mondiale. On peut les lire au présent de 2023. Ainsi, de ce propos de Broch, tiré des Somnambules, qui sonne bizarrement : « Rien ne nous restera plus que le nombre, rien ne nous restera plus que la loi. »Et Kundera de rappeler qu’on doit à Kafka les mots « procès » et « coupable ». Pas seulement dans le contexte de l’institution judiciaire, dans celui de nos vies privées, trop souvent livrées au public (ou exhibées).

Aux confins de l’Europe

Europe centrale. Dans ses cours à l’EHESS, le professeur Kundera posait cette définition contre d’autres. Par exemple Mittel Europa, qui avait le tort d’être germanique. Elle renvoyait à Zweig, à Schnitzler, à Joseph Roth, certes de grands romanciers, mais négligeait ce qui faisait la vitalité de cette partie d’Europe, ses confins. Gombrowicz est né en Pologne, Hasek et Kafka sont tchèques. Et l’on ne compte pas les philosophes ou autres artistes qui peuplent ces terres aux frontières incertaines. Le romancier d’Europe centrale raisonne à l’échelle mondiale : Broch ne voulait pas être comparé à ses confrères autrichiens, mais à Gide et Joyce. L’Europe est l’horizon de Kundera, toujours. Une dimension que Florence Noiville gomme un peu.

Si les contours d’un être sont difficiles à cerner, quelques mots bien mis en exergue par l’autrice permettent de comprendre le romancier. Lequel réfute le terme d’écrivain. L’écrivain manie des idées ; à l’instar de Camus ou de Sartre, il peut écrire des romans, mais son travail repose d’abord sur des théories que le roman peut incarner, illustrer ou opposer. Kundera n’est « que » romancier. Il n’aime pas les idées et encore moins les « débats d’idées ». Il expose des situations, présente ce qu’il appelle des « egos expérimentaux » (seule appellation quelque peu abstraite) dans ces situations. Il s’en explique avec Philip Roth dans Parlons travail : « Le romancier apprend à appréhender le monde comme question. Il y a de la sagesse et de la tolérance dans cette attitude ». Florence Noiville résume le « travail » en quelques qualités : « Nuance, polysémie, ambiguïté. Complexité et perplexité ». Chacun de ces termes mériterait d’être décliné. Dans la plupart des romans comme dans les essais, Kundera donne des définitions, recherche l’origine d’un mot. Dans L’Ignorance, c’est même le deuxième chapitre du roman qui compare les différents termes désignant la nostalgie. Le mot « utulny », en tchèque, résonne fortement pour Vera Kundera, parce qu’aucun mot français ne lui correspond. Pour Milan, « utulny » renvoie à Brno : on s’y recroqueville, comme dans un nid. Et, pour le vieil homme, qui revient à sa langue maternelle, il est un autre mot : « domu ». Maison. Là où il voudrait retourner mais ne rentrera jamais.

Chaque phrase est conquête

L’autrice rappelle la place de l’exil et de la langue chez le romancier. L’invasion russe en 1968 a mis fin à la liberté d’expression en Tchécoslovaquie, pays soumis à un régime néo-stalinien. Kundera ne peut plus enseigner, il n’est plus édité, et ses romans déjà parus sont retirés des librairies et bibliothèques. Il peut encore écrire, et La Valse aux adieux est, en ce sens, un moment de bonheur unique, son dernier roman écrit sur son sol natal, qu’il quitte avec son épouse en 1975. On lui propose d’adapter L’Idiot pour le théâtre, ça le met de mauvaise humeur : « Trop de sentiments. Une sentimentalité excessive. Gesticulatoire. Agressive même. Ce climat où le sentiment en lui-même devient une valeur, une vérité, m’était insupportable. » En 1985, quand il annonce à ses étudiants français que le séminaire portera sur Les Possédés, l’enthousiasme est grand. D’autant qu’on le sait grand lecteur de Tolstoï… Il écrit Jacques et son maître, tiré de Jacques le Fataliste, l’un de ses romans favoris, datant de la « première mi-temps du roman », quand le réalisme balzacien (ou zolien), n’avait pas triomphé et que la liberté, l’invention, l’ironie et l’imaginaire régnaient. Quand tragique et comique n’étaient pas des contraires inconciliables.

L’exil dure, et bientôt les Kundera comprennent qu’ils ne vivront plus jamais dans leur pays natal. Il n’y est pas attendu, il n’y est pas lu et on ne l’aime guère. D’aucuns le tiennent pour un déserteur.

Kundera est victime d’un malentendu, double : à son arrivée en France, l’Occident découvrait Soljenitsyne et d’autres dissidents. La Plaisanterie passait pour un roman politique et un texte de dissident. La préface d’Aragon est, certes, un honneur et une faveur, mais ce « Biafra de l’esprit » que l’auteur d’Aurélien devine dans le roman du jeune Kundera oriente les lectures. Les entretiens de l’époque, entre 1968 et 1975, donnent le ton. Kundera assure : rien de politique dans ses romans. De l’autre côté du mur, ce refus d’être lu comme écrivain politique déplaît. Des dissidents comme Havel et ses compagnons de la Charte 77 sont pourchassés pendant que Kundera vit paisiblement à l’Ouest. Par la suite, après 1990, les griefs seront d’une autre nature, tout aussi déplaisants. « [Le communisme terminé,] tout le monde se ruait en expéditions punitives dans le passé pour y pourchasser les coupables, écrit-il dans L’Ignorance. Mais qui étaient les coupables ? Les communistes qui en 1948 avaient gagné ? Ou leurs adversaires incapables qui avaient perdu ? Tout le monde pourchassait les coupables et tout le monde était pourchassé. » Une fois encore, le propos du romancier résonne. Le même phénomène a conduit la droite la plus réactionnaire au pouvoir, en Pologne et en Hongrie.

Reste ce qui console de tout exil : la langue. Kundera en emploie deux. Le français est synonyme de bonheur, quand il l’adopte pour écrire La Lenteur, et les romans qui suivent : « Chaque phrase est conquête, performance, réflexion, invention, aventure, découverte, surprise et chaque tournure revendique ma totale présence d’esprit. » Des contemporains pourraient écrire la même chose : ils se nomment Cioran, Beckett et Ionesco. Cette langue française, il s’en était emparé dans les années 1980 pour reprendre à zéro les traductions de ses romans, attachant une importance extrême à cette activité. Il faut dire qu’il avait été trahi pour La Plaisanterie, et que le « style » baroque adopté par le premier traducteur n’avait rien à voir avec la rigueur classique de l’auteur.

Avoir été son étudiant

Étudiant au séminaire à l’EHESS, l’auteur de ces lignes découvrait avec émerveillement Broch et sa puissance de pensée, Gombrowicz et son humour fracassant, Hasek et son soldat Chveik qui, comme Hrabal, le plus grand styliste et romancier de Bohême, enchantait mes heures de lecture. Je me rappelle Danilo Kis, Tadeusz Konwicki et Kazimir Brandys, ses invités du lundi. Je songe aux romanciers avec qui Kundera partageait, tel Roth, Fuentes, Garcia Marquez, puis Chamoiseau. Il avait, parmi les premiers, défendu Rushdie qui considérait, comme lui, qu’« il n’y a pas de place pour la haine dans l’univers de la relativité romanesque ». À tort ou à raison, mais je crains que ce soit à raison, nous vivions la fin d’un âge d’or du roman, et de la réflexion sur ce genre.

Parmi les nuisances que Kundera détestait, il y avait le bruit de la radio dans un café. Le bruit des conversations, des échanges, voire des polémiques, ne le gênaient pas. Lui-même avait des partis pris, et on pouvait contester sa vision de la poésie. Mais la radio, ce bruit incessant qui brouillait les échanges, non. Et puis la télévision, qu’il évoque dans Une rencontre : « Il y a là des animateurs, des acteurs, des vedettes, des écrivains, des chanteurs, des mannequins, des députés, des ministres, des femmes de ministres, et tous réagissent en ouvrant grand la bouche, en émettant des sons très forts, en faisant des gestes exagérés ; autrement dit : ils rient. » Ce rire n’est pas de ceux que nous préférons.

N. C.

Florence Noiville, Milan Kundera « Écrire, quelle drôle d’idée ! » Gallimard, 21 €

Tous les livres de Milan Kundera cités dans cet article ont été édités chez Gallimard.

L’École des lettres est une revue indépendante éditée par l’école des loisirs. Certains articles sont en accès libre, d’autres comme les séquences pédagogiques sont accessibles aux abonnés.