Depuis 2016, cette commune de Seine-Saint-Denis commémore le massacre

d'Algériens à Paris en impliquant élèves et professeurs pour dire toute l’histoire, aborder les violences coloniales, apaiser les mémoires et assurer la transmission. Reportage.

Par Jean-Riad Kechaou,

professeur d’histoire au collège Camille-Corot de Chelles

Moby Dick est le texte mythique et magique qui permet, dans la dernière bande dessinée de Zep, Ce que nous sommes, à un homme augmenté

de reconstituer des bribes de mémoire et d’identité après qu’il ait été privé de son cerveau assistant.

Par Olivier Dufaut et Ophélie Praly,

professeur documentaliste et professeure de lettres

Science-fiction pas si futuriste, Ce que nous sommes confronte un privilégié équipé d’un cerveau numérique à la brusque perte de la plupart

de ses connaissances. Que reste-t-il d’humain en lui ? Zep s'interroge

en dessinant un monde où la forêt est devenue un refuge face à une ville

qui aspire une énergie phénoménale.

Propos recueillis par Ingrid Merckx,

rédactrice en chef de L’École des lettres

Après Olympe de Gouges en 2021, Colette arrive au programme du bac 2022. Fera-t-elle le poids face à l'abbé Prévost et Honoré de Balzac pour l'objet d'étude « Roman et récit du Moyen Âge au xxie siècle » ? Le parcours associé

« La célébration du monde » ouvre de joyeuses pistes de dissertation.

Réponses en antiphrases.

Par Marie-Astrid Clair, professeure de français à Paris

Cousin de la fortuité et du hasard, ce vocable est né sous la plume de l’homme de lettres Horace Walpole en 1754. Il serpente entre sciences et littérature,

sous le signe de la recherche et de l'étonnement.

Par Marie Pérouse-Battello,

rédactrice lexicographe au Service du Dictionnaire à l’Académie française

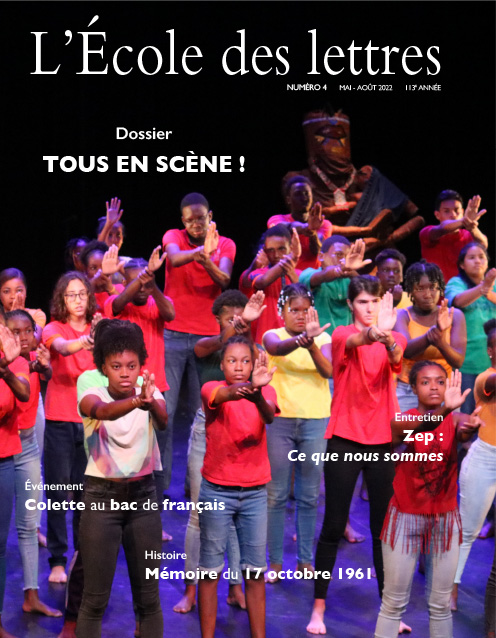

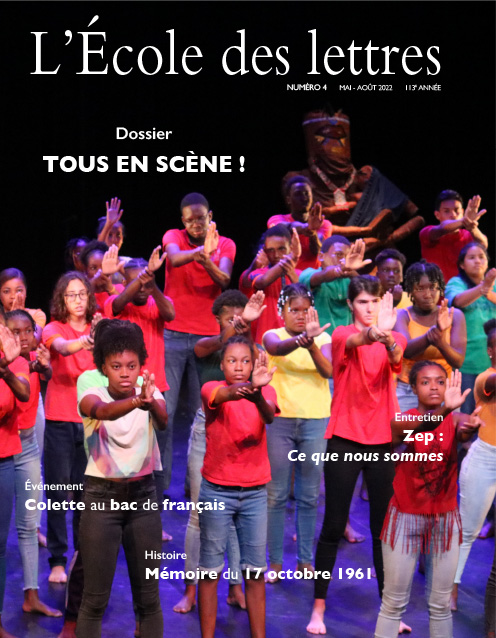

Découvrez le sommaire complet du numéro 4 de L'École des lettres, mai-août 2022, consacré à la scène dans toutes ses formes.

Les quatre cents ans de l’écrivain et homme de théâtre s’ouvrent

comme un festival de lecture, de réinterprétations, d’hommages

et de polémiques. Ils ont déjà l’immense mérite de faire réfléchir

au mythe, à la modernité, au rire, à l’esprit français, à l’insolence,

à l’impérialisme, à la traductabilité et à la perception depuis l’étranger…

Par Martial Poirson,

professeur d’histoire culturelle, de littérature et d’études théâtrales à l’université Paris 8

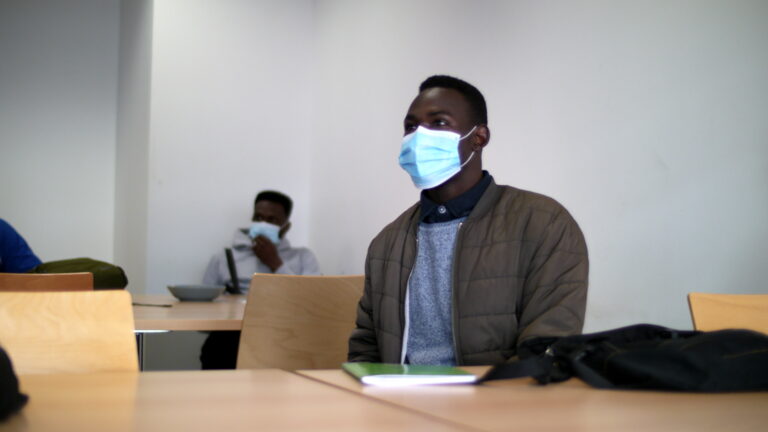

Musicien enseignant en conservatoire, Laurent Coq n’avait jamais donné

de cours de français jusqu’à ce qu’un dispositif mis en place dans son quartier devienne une classe de français langue étrangère. À des migrants

principalement, il apprend à manier les phrases du quotidien et à déjouer

les pièges de la langue.

Par Laurent Coq, pianiste

Découvrez les actualités culturelles, les séquences pédagogiques, ainsi que tous les articles du dossier de ce numéro 3 2021-2022 consacré au fantastique.

La rédaction